‘님아, 그 강을 건너지 마오’라는 영화가 요즘 극장가는 물론 사람들의 심금을 울리며 조용한 돌풍을 일으키고 있다. 영화 제목은 ‘공무도하가’ 라는 고조선 시대의 한시에서 차용했음을 알 수 있다. 공무도하가(公無渡河歌) 또는 공후인은 고조선의 시가 가운데 하나로 알려진 한국의 대표적 고대 문학 작품이다. 첫 구를 따서 공무도하가라 부르기도 하고, 하프와 비슷한 악기인 공후를 타며 부른 노래라 하여 공후인이라고도 한다. 사언사구(四言四句)로 된 짧은 한시의 형태로 다음과 같이 전해지고 있다.

‘公無渡河 (공무도하)/公竟渡河 (공경도하)/墮河而死 (타하이사)’정병욱은 이 노래를 한국어로 다음과 같이 번역했다.“저 님아 물을 건너지 마오/임은 그예 물을 건너셨네/물에 쓸려 돌아가시니/가신님을 어이할꼬 ” 이 한시를 음미하다보면 상당히 절박하고 애절했던 것을 알 수 있다. 번역과 배경에 대한 해설은 학자마다 이견이 있지만, 애틋한 사랑이 묻어나는 것은 확실해 보인다. 그래서일까? ‘님아, 그 강을 건너지 마오’가 벌써 300만 관객을 돌파하고 있다는 소식이다.

몇 년 전에 소를 주제로 했던 ‘워낭소리’(292만명) 도 잔잔한 파장을 불러일으키며 독립영화사에 새로운 이정표를 수립했는데, 이번에는 ‘님아’가 그 뒤를 훌쩍 넘어 흥행신화를 이어가고 있다. 모든 영화와 대중가요가 그렇겠지만, 그 속에는 우리들이 희망하는 욕구와 우리시대의 결핍에 대한 보상심리가 동시에 숨어 있다고 할 수 있다. 관객들은 이 영화를 보고난 후 하나같이 눈물을 흘리게 된다고 한다. 화려한 액션도 없고 장대한 스케일도 없는 그저 평범한 노부부의 사랑이야긴데 왜 사람들은 그렇게 열광을 하게 되는 것일까?

아무래도 우리사회가 그 만큼 진실한 사랑에 목이 말랐다는 증거일 것이다. 티브만 틀면 온통 사랑타령으로 도배가 되다시피 하지만, 역설적이게도 소박한 사랑을 찾기가 힘든 시대이기도 하다. 그래서 아마도 사람들은 이들의 순애보적인 사랑에 큰 감동을 받았을 것이다. 진짜 사랑은 물처럼 담백하기 때문에, 목이 마르기 전까지는 그 소중함을 모르는 법이다. 특히 기성 연기자가 아닌 실제 노부부의 자연스러운 연기도 크게 한 몫을 했을 것이다. 이 영화는 물욕에 심하게 오염된 우리들이 어떻게 사랑하고 또 어떻게 삶을 마무리해야 하는 가를 그 어떤 명강의보다 사실적으로 보여준 영화임에는 틀림없어 보인다.

어느 사회학자는 이 영화가 황혼이혼을 조금이라도 낮춰줄 가능성이 있다는 의견을 내 놓기도 했다. 부부가 한 평생을 함께한다는 것이 얼마나 아름다울 수 있는가를 새삼 다시 발견해 주었기 때문이라는 것이다. 제발 그랬으면 좋겠다. 황혼 이혼이 사회적인 문제로 대두 되고 있는 이때, 이런 영화를 통해 스스로를 돌아보고 또 진실한 사랑에 대해 다시 한 번 깊이 생각하게 만들었다는 그 자체만으로 이 영화의 가치는 충분하다 하겠다.

서양 속담에 “남자(여자)가 가지고 있는 최고의 재산 또는 최악의 재산은 바로 그의 아내(남편)이다“라고 했으며 ”성공적인 결혼생활을 하려면, 여러 번 사랑에 빠지되 항상 상대는 같은 사람이어야 한다“고 했다. 물론 그게 말처럼 쉽지 않다는 것 모르는 바는 아니다. 오죽했으면 행복한 결혼생활은 인내로 완성되는 전위예술이라고 했겠는가. 모처럼 가슴을 뎁히고 눈가를 촉촉하게 젖게 만드는 ‘님아, 그 강을 건너지 마오’ 에 박수를 보낸다.

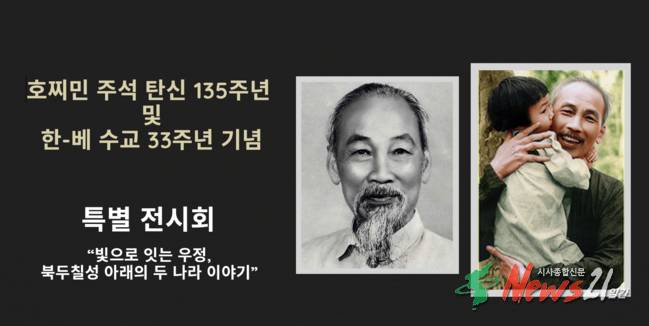

[특별전] 호찌민 주석 탄신 135주년·한–베 수교 33주년 기념 특별전

한국과 베트남의 우정이 ‘빛’이라는 예술의 언어로 재해석된다. 호찌민 주석 탄신 135주년과 한–베 수교 33주년을 기념하는 특별전 ‘빛으로 잇는 우정, 북두칠성 아래의 두 나라 이야기’가 오는 12월 10일부터 12일까지 국회의원회관 3층 로비에서 개최된다. 이번 전시는 한–베의원친선협회와 주한 베트남 대사관이 공동 주최하고, 한...

[특별전] 호찌민 주석 탄신 135주년·한–베 수교 33주년 기념 특별전

한국과 베트남의 우정이 ‘빛’이라는 예술의 언어로 재해석된다. 호찌민 주석 탄신 135주년과 한–베 수교 33주년을 기념하는 특별전 ‘빛으로 잇는 우정, 북두칠성 아래의 두 나라 이야기’가 오는 12월 10일부터 12일까지 국회의원회관 3층 로비에서 개최된다. 이번 전시는 한–베의원친선협회와 주한 베트남 대사관이 공동 주최하고, 한...

[특별취재] 남원중 3학년 학생 80명 등 95명 참여… ‘제주의 아픈 역사’ 현장서 배우다

[특별취재] 남원중 3학년 학생 80명 등 95명 참여… ‘제주의 아픈 역사’ 현장서 배우다 사단법인 서귀포룸비니청소년선도봉사자회(대표 박은교)가 24일 남원중학교 3학년 학생 80명과 교사7명, 봉사자회원 8명 등 95명이 참여한 가운데 제주의 아픈 역사 바로알기 탐방 프로그램을 진행했다. 이 프로그램은 일제강점기와 제주4·3의 비극이 고...

[특별취재] 남원중 3학년 학생 80명 등 95명 참여… ‘제주의 아픈 역사’ 현장서 배우다

[특별취재] 남원중 3학년 학생 80명 등 95명 참여… ‘제주의 아픈 역사’ 현장서 배우다 사단법인 서귀포룸비니청소년선도봉사자회(대표 박은교)가 24일 남원중학교 3학년 학생 80명과 교사7명, 봉사자회원 8명 등 95명이 참여한 가운데 제주의 아픈 역사 바로알기 탐방 프로그램을 진행했다. 이 프로그램은 일제강점기와 제주4·3의 비극이 고...

[기고]동두천, 이제는 희생이 아닌 기회로 – 방위산업 클러스터가 답이다

[기고]동두천, 이제는 희생이 아닌 기회로 – 방위산업 클러스터가 답이다

목록으로

목록으로

김완근 제주시장, 도의회 지적 현안 직접 점검… 시민 불편 해소 ‘속도’

김완근 제주시장, 도의회 지적 현안 직접 점검… 시민 불편 해소 ‘속도’

따뜻한 아침 한 끼가 만든 활기찬 등굣길… 제주서중 ‘든든한 아침, 활기찬 하루!’ 캠페인 성료

따뜻한 아침 한 끼가 만든 활기찬 등굣길… 제주서중 ‘든든한 아침, 활기찬 하루!’ 캠페인 성료

[칼럼] 갑박한 세상, 긍정의 말이 세상을 품는다

[칼럼] 갑박한 세상, 긍정의 말이 세상을 품는다

울산 학교 공간 재구조화 우수사례 대구와 나눈다

울산 학교 공간 재구조화 우수사례 대구와 나눈다

추위로 뭉쳐 있는 참새

추위로 뭉쳐 있는 참새